В 18 веке России пришлось схлестнуться в схватке с сильнейшим по тем временам противником – Швецией. Для Петра I стратегической целью были выход к Балтийскому морю и овладение территориями вокруг него. Для его оппонента Карла XII – не дать русскому царю добиться желаемого и загнать Россию «за Можай». Вспыхнувшая Северная война стала, с одной стороны, апофеозом противостояния армий обоих государств, а с другой – временем стремительного технологического развития их металлургических предприятий.

В истории России трудно найти более противоречивую и неоднозначную фигуру, чем Петр I. За годы его правления Россия превратилась в могучую империю и стала играть ведущую роль на мировой политической арене.

При Петре I были проведены масштабные экономические и военные реформы, кардинально изменившие облик отечественной промышленности. Во время Великого посольства он уделил максимальное внимание изучению существовавших в Европе ремесел от кораблестроения до выплавки металлов.

Особое место в реформах Петра I занимает формирование Балтийского флота, необходимого для успешных боевых действий в Северной войне – она велась против Швеции за выход к Балтийскому морю. Для него создавались верфи и школы, готовившие матросов и офицеров, заготавливался строевой лес.

Важнейшей проблемой было производство пушек и ядер для военных судов. Московский пушечный двор, Тульские и Каширские железоделательные заводы с заказами не справлялись, и Петр I обратил взор на возможности частных предприятий – в 1703 году он велел забрать в казну Олонецкие горные заводы.

История Олонецких горных заводов начинается с поиска меди. В 1666 году Семен Гаврилов, заработавший капитал на торговле с Швецией, получил жалованную грамоту на «сыск» медных руд и сооружение предприятий по их переработке в Олонецком уезде (нынешний Олонецкий район Карелии).

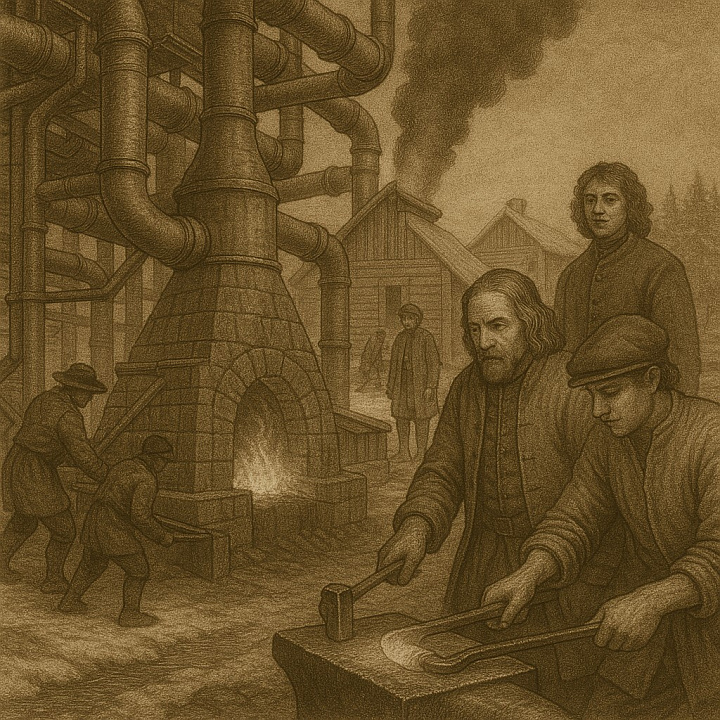

Оценив обстановку, Семен Гаврилов в 1671 году приступил к возведению на Спировском ручье плотины и к добыче медной руды. Для ее извлечения приходилось применять огневой способ – возле забоя укладывались дрова и поджигались. Под воздействием высокой температуры в горной породе образовывались трещины, она разрыхлялась и обрушивалась. Ее ломали кирками на куски и поднимали на бадьях на поверхность. Подземные работы затруднялись проникновением в выработки воды. В том же 1671 году было построено две печи для выпуска меди и в следующем году к ним стали доставлять добытую руду.

Через три года в Олонецком уезде появляется голландский предприниматель Петр Марселис-младший, сын Петра Марселиса, известного читателю по проектам создания Тульских железоделательных и Шелашского чугуноплавильного заводов. В 1669 году его отец подал царю Алексею Михайловичу челобитную о предоставлении ему «привилегии» на разработку «медных и иных руд» в Карелии. Через пять лет Петр Марселис-младший вместе с Еремеем ван дер Гатеном снова обратился к нему с аналогичной просьбой. Ознакомившись с сутью вопроса, Алексей Михайлович «указал рудокопные дела в Олонецком уезде в Фоймогубской волости, которыми ведал гость Семен Гаврилов, отдать им иноземцом для доискивания медныя руды … на своих проторях своими людьми». Они были обязаны лишь возместить казне стоимость оборудования, оцененного ими же в 398 рублей. В канун 1675 года предприятие было передано Петру Марселису-младшему и Еремею ван дер Гатену.

Однако приступить к делу им не удалось – в 1675 году оба скончались. И тут на сцене появился их партнер Генрих Бутенант. Он родился в Гамбурге, но еще ребенком его перевезли в Россию, где он занимался торговлей. В 1675 году в соответствии с завещанием Петра Марселиса-младшего он стал опекуном его малолетнего сына Христиана и принялся управлять его немалым имуществом. В 1678 году Бутенант попросил у царя Федора Алексеевича разрешение на сооружение железоделательных заводов. Его челобитная была удовлетворена, и в 1679 году Фоймогубский медеплавильный завод был перестроен в предприятие, специализирующееся на ковке изделий из покупных крестьянских криц – Спировский молотовый завод.

Дальше – больше. В 1681 году заработал Устьрецкий доменный и молотовый завод, в 1685 году – Фоймогубский доменный и молотовый. В том же году из Пушкарского приказа была прислана жалованная грамота, закреплявшая переход от выплавки меди к производству железа. Его предписывалось поставлять в казну по «указной цене» в определенном объеме. Сверхнормативную продукцию разрешалось реализовывать на внутреннем рынке и экспортировать. Документ закреплял за Генрихом Бутенантом и Христианом Марселисом монопольное право на эксплуатацию железорудных месторождений Олонецкого уезда. В нем же содержался запрет без специального разрешения продавать, закладывать или отдавать предприятия на откуп и принимать компаньонов.

Правда, спокойной работы не вышло. В 1688 году мать Христиана Марселиса попросила генерала Патрика Гордона стать его опекуном и науськала сына против Генриха Бутенанта. Молодой человек завалил Посольский приказ жалобами на притеснения и обиды (он ведал взаимоотношениями с находящимися в России иностранцами, Христиан Марселис и Генрих Бутенант русское подданство не приняли). Разбирательство затянулось и закончилось в 1690 году в связи с внезапной смертью Христиана Марселиса.

Власти были заинтересованы в том, чтобы начальником Олонецких горных заводов был энергичный профессионал. Среди родственников покойного его не нашлось, и управление предприятиями возложили на Генриха Бутенанта, пожаловав его «Крестьяновой половиной Олонецких заводов». Фактически же он руководил предприятиями с 1678 года.

Став единоличным «генеральным директором» Олонецких горных заводов, Генрих Бутенант развил бурную деятельность, проведя реконструкцию предприятий и построив еще пару новых – после 1696 года были открыты Кедрозерский молотовой и Лижемский доменный и молотовой заводы.

Северная война против Швеции наложила отпечаток на жизнь России, и Олонецкие горные заводы не могли остаться от нее в стороне. Поражение под Нарвой в 1700 году показало не только необходимость коренного реформирования армии, но и подтвердило важность ее нормального снабжения в условиях затяжных боевых действий. На предприятия посыпались заказы на изготовление лопат, гранат, бомб и пушек.

Петр I лично следил за их выполнением – в его записной книжке встречаются пометки «Бутенанту о пушках, ядрах, бомбах и прочем», «Бутенанту о пушках и прочем». Им было приказано построить «на тех заводах для того пушечного литья печь двойную». С ее запуском объемы выпуска увеличились и понадобилось нарастить заготовку древесного угля и руды. Из Москвы на Олонецкие горные заводы было отправлено четыре мастера пушечного дела, закуплено 60 лошадей. Производство набирало обороты, и до конца 1701 года было поставлено в войска 100 пушек, 10 тыс. ядер, 760 бомб, 20,4 тыс. ручных гранат, лопаты, сердечники.

Их доставка была сопряжена с препятствиями – извозчики назначали немыслимые цены. Когда пушки и ядра все-таки довезли на берег Ладожского озера, крестьяне отказались делать карбасы (транспортное судно). Транспортировка стала давать сбои, и Генрих Бутенант не мог никак получить оплату за заказы до 1704 года.

Ход Северной войны также выявил потребность в создании сильного флота на Балтийском море. Помимо пушек и ядер понадобились якоря. На Лижемский доменный и молотовой завод были откомандированы «якорного дела мастера» Максим Артемьев и Гаврила Никифоров.

Выплавка железа шла вверх – в 1701 году она составила около 13 тыс. пудов, в 1702-м – свыше 40 тыс. пудов. За сравнительно короткий период в два года предприятия выдали порядка 180 пушек и более 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

В 1703 году Олонецкие горные заводы были забраны в казну. Сохранилось письмо Александра Меньшикова олонецкому коменданту Ивану Яковлеву, сообщающее: «… со всеми к ним принадлежностями и строениями и со крестьянами велено передать к новозавоеванным крепостям к Шлиссельбургу и Шлотбургу». «Генеральным директором» предприятий был назначен полковник Селиверст Незнанов.

В литературе бытуют разные версии о причинах перехода Олонецких горных заводов в ведение казны. Среди них – неэффективность Генриха Бутенанта в качестве руководителя, его действия в ущерб интересам России и алчность Александра Меньшикова, пожелавшего «отжать» предприятия. Они не выдерживают элементарной критики.

Вероятнее всего, Петр I захотел контролировать металлургию, сосредоточив ее усилия на нуждах армии и флота. Недаром же он запретил отгружать с Олонецких горных заводов железо «в посторонние дела … без указу». Генрих Бутенант обратился с письмом к Петру I, попросив в нем оставить их в его собственности, «дабы Вашего царского величества жалованная грамота не была б нарушена и меня в том в конец не разорить и в нищету не пустить. А чтоб Вашему царскому величеству для нынешней войны и к иному употреблению понадобится с тех заводов, буду управлять с таким же радением, как и заводы строил, и с большей прибылью, потому что мне те заводы и дела больше за обычай».

Он предложил Петру I прислать на предприятия официального представителя для досмотра «… чтоб кроме Вашего царского величества дела… никуда железа не отсылали». Положительной для него реакции не последовало.

Генрих Бутенант годами был вынужден добиваться компенсации понесенных им расходов. В 1710 году он обращается к Александру Меньшикову: «… последних числах прошедшего генваря подал я … мемориал, в котором нижайше просил исполнения обещания, чем ваша светлость при бытии моем на заводах изволил обнадежить, что все мое мне заплачено будет. А уже семь лет ничего не имею, а на поданной мной мемориал резолюции не получаю. Затем спустил на меня бог печаль тяшкую скорбь, что за болезнью главы с постели поднять не могу. Прошу паки вашу светлость, извольте на меня призреть милостивым оком и обрадуйте мое печальное и скорбное сердце. Не дайте мне вконец разриться, а я на милость вашея светлости надежен и оставаяся дондеж».

Успеха он вряд ли достиг. Северная война требовала колоссального напряжения от страны, казна испытывала хронический дефицит и было не до Генриха Бутенанта и его страданий. Он умер всеми забытый.

Ставшие казенными Олонецкие горные заводы продолжили трудиться для снабжения Балтийского флота пушками и корабельной оснасткой. К 1710 году из-за исчерпания железной руды прекратили функционирование Фоймогубский, Кедрозерский и Лижемский заводы, в 1719 году – Устьрецкий.

Однако на этом история Олонецких горных заводов не закончилась и о ней мы планируем рассказать в будущих статьях.