На протяжении веков Соловецкий монастырь являлся опорой православия на Русском Севере, форпостом на дальних рубежах и тюрьмой. Хозяйство обители было обширным и успешно работало в суровых климатических условиях тех мест. В его составе был даже железоделательный завод, долгое время пребывавший в тени своих более известных собратьев.

В 1959 году в Карельский государственный краеведческий музей (Национальный музей Республики Карелия) пришло письмо от жителя небольшого села Сумской посад Бориса Емельянова. В нем он сообщал, что во время охоты в 1946 и 1947 годах в урочище Красная поляна (в районе реки Пяла) он видел ствол стариной пушки и груды шлака.

Историки сделали два предположения: либо найденная пушка могла быть изготовлена в XVIII веке на Олонецких горных заводах, либо она была сделана прямо на месте своего обнаружения, так как там же валялся и шлак. В пользу местного происхождения говорило и упоминание в документах Соловецкого монастыря XVI-XVIII веков производства ручного огнестрельного оружия.

Через пять лет в Красной поляне побывала научная экспедиция Карельского государственного краеведческого музея. Оказалась, что жители окрестных сел прекрасно осведомлены о находке. В Красной поляне прямо на земле лежала старинная пищаль. Ее ствол был разорван на две части при пробной стрельбе, и в нем находилось железное ядро.

Ученые установили, что время изготовления относится к концу XVI – началу XVII века. Олонецкие горные заводы здесь ни при чем, так как они существовали гораздо позже. Кроме шлака и пищали, были выявлены остатки жилых построек, свидетельствовавшие о наличии небольшого поселения мастеров в глухом лесу вдалеке от сел Карелии.

Подобное выглядело удивительным, но логичным – Соловецкому монастырю железо было необходимо. Появиться металлургическое предприятие могло во времена игумена Соловецкого монастыря Филиппа, ставшего впоследствии митрополитом Московским и всея Руси.

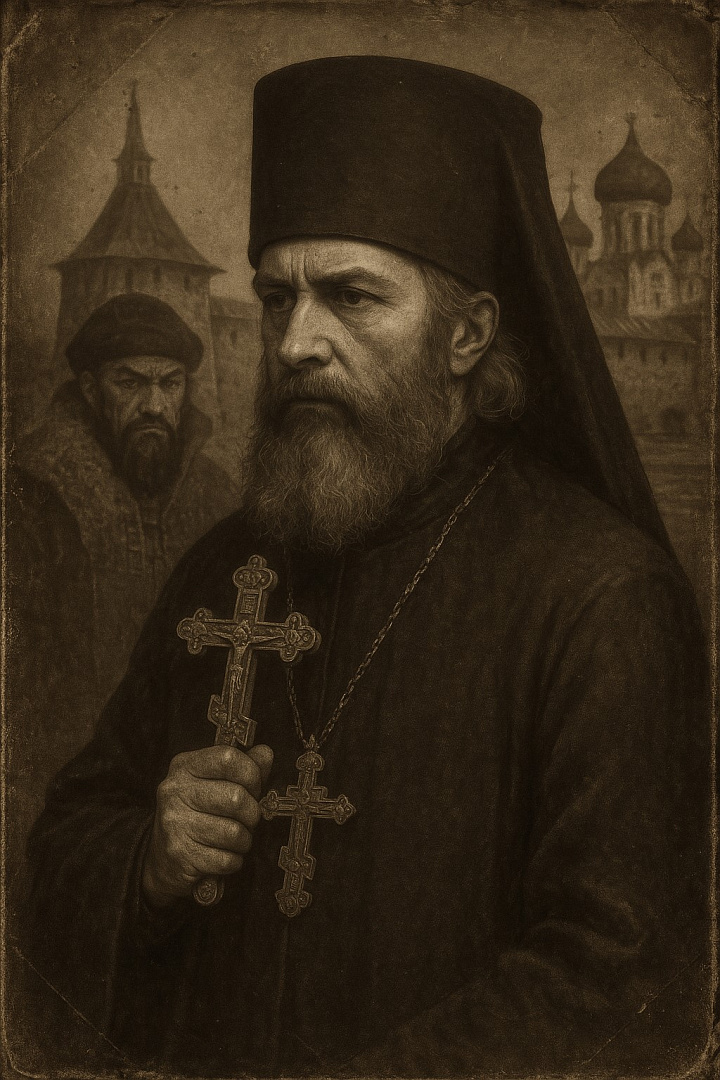

Фильм «Царь», снятый режиссером Павлом Лунгиным, не мог не запомниться зрителям. Лента рассказывает о противостоянии Ивана Грозного и митрополита Филиппа, осмелившегося перечить жестокому правителю и погибнувшего от рук его приспешника Малюты Скуратова. Реальная жизнь митрополита Филиппа не менее захватывающая.

Его мирское имя – Федор. Он родился в 1507 году в семье Степана Колычева из старинного боярского рода. Получил хорошее по тем временам образование и до тридцати лет находился при дворе великого князя московского Василия III и его жены Елены Глинской, родителей Ивана IV, прозванного в будущем Грозным.

Его служба продлилась недолго. В 1537 году родной брат Василия III князь Андрей Старицкий поднял бунт против Елены Глинской, ставшей регентшей при малолетнем сыне. Поддержавший его род Колычевых попадает в опалу, и Федор бежит из Москвы на север. Добравшись до Соловецкого монастыря, он становится в нем послушником и через полтора года постригается в монахи под именем Филипп. В 1548 году братия избирает его игуменом Соловецкого монастыря.

За последующие 18 лет Филипп проявил себя талантливым управленцем – при нем были проложены каналы между многочисленными озерами, ставились мельницы и солеварни, разводились олени и коровы. Для всего этого нужно было железо.

Нужно было и охранять обитель: Соловецкий монастырь, удаленный от больших городов, мог стать объектом набега разбойников или иноземцев, постоянно зарившихся на русские земли.

В «Соловецком летописце», раскрывающем историю монастыря с 1429 по 1847 год, говорится: «Да при Филиппе Игумене прибыло промыслов: в Колежме два црена, да за морем два промысла, иногда тремя цренами варят, а иногда четырми, да железной промысел сполна». Под ним явно понималась не обычная кузница, а металлургический завод (конечно же, в масштабах тех времен).

Видный советский историк Александр Савич в изданном в 1927 году фундаментальном труде «Соловецкая вотчина в XV-XVII веках» писал: «Несколько слов мы можем сказать относительно «железного промысла», находившейся в Соловецкой вотчине в Пустыни. Хотя этот пустынский железный промысел и был предметом значительного внимания со стороны монастырской администрации, однако полностью он не мог обслуживать потребности монастырского хозяйства в железе».

Он же дает ориентир его нахождения: «Пустынский железный промысел … располагался в лесу, в 20 верстах от Сумского городу». Именно Железной пустынью Красная поляна именуется в документах Соловецкого монастыря.

Ему противоречит сохранившаяся в Соловецком монастыре опись 1705 года, рисующая картину: «От Сумского городу расстояние 20 верст на лесу, на ручью железный монастырский завод, именуемый

Пустыня, в ней часовня… Да на ручью на пруду кузница с колесницею, в той кузнице: две наковальни в колодах, третья наковальня в каменью, да молот большой, именуемый козак, которым тянут железо водою. В той же кузнице: два горна, да четыре меха кожаные ветхие, тридцать двое клещи, семь молотов больших и одноручных… Подле тое кузницы стоит домница, в ней четыре печи, где кричное железо из руды варят…».

Согласитесь, речь идет о предприятии, сравнимом по масштабам с Ницинским (Прадедушка уральской металлургии: как на Нице завод открыли) или Красноборским железоделательными заводами (Призрак на берегу. Как был открыт и забыт железоделательный завод). У него же и соответствующий трудовой коллектив: «А при том же заводе бывает у них работных наемных людей рудокопов и дровосеков… летом 25 человек, а осенью и зимою 20 человек, а хлебные запасы к тому железному промыслу присылаются из Сумского города».

Из описи 1705 года следует, что управлялась Железная пустынь монахом Соловецкого монастыря. По его указаниям железную руду искали по лесам и болотам в радиусе 12-15 верст от предприятия. На разведываемых местах растительный слой и лежащие под ним породы «прощупывали» деревянным колом с заостренным концом. Наличие железной руды определялось по характерному звуку, получавшемуся при втыкании в нее кола, и ее цвету. Обязательно опробовали породу на вкус – у железной руды он был кисловатый.

Добытую железную руду складывали в кучи для просушки и обжига и доставляли в Железную пустынь зимой. Там ее засыпали в печи, представлявшие собой сложенные из камней и обмазанных глиной полости. В них засыпали послойно древесный уголь и железную руду, кожаными мехами подавали воздух. Железо скапливалось на дне печей, откуда его доставали щипцами. Вес крицы мог достигать 4-5 пудов.

Весной же готовое железо транспортировалось в Соловецкий монастырь, напрямую на продажу оно не шло.

Экспедиции Карельского государственного краеведческого музея 1964 и затем 1966 года подтвердили факт существования металлургического завода в Красной поляне. Шлаковые кучи лежали в нескольких местах на обеих берегах реки Пялы, достигая порой высоты 2 метра и площади 24 х 12 метров (для рядовой кузни чересчур многовато).

Между кучами шлака удалось проследить остатки искусственного ручья. Сила бежавшей по нему воды использовалась для приведения в действие мехов, подавших воздух в печи для выплавки железа.

Были обнаружены остатки кузницы и изб для проживания мастеров.

Вероятно, во времена игуменства Филиппа пристальное внимание стало уделяться поискам железной руды, пригодной для выпуска металла. Крестьяне выплавляли железо в печах для собственных нужд и на продажу и тогда и ранее. Недаром же к XV веку относится факт выдачи кузнецом Семеном (фамилия его не сохранилась) Олфую Юрьеву денег под залог земель на реках Выге и Шуе.

У Соловецкого монастыря в середине XVI века было несколько своих кузниц, но их железа не хватало. Игумен Филипп мог поощрять поиски вдали от Соловецкого монастыря на его землях к западу от Белого моря, и в конце концов в бассейне реки Пяла были найдены залежи железной руды приемлемого качества – первооткрывателями могли быть жители Сумского посада и окружающих его деревень, либо монахи Соловецкого монастыря (среди иноков бывали прекрасные рудознатцы).

Сначала в Красной поляне была поставлена одна печь, постепенно промысел развивался и к XVIII веку из него сформировалось полноценное предприятие, производившее железо и оружие, гвозди, дверные скобы. Захиреть оно могло из-за истощения болотных железных руд или других причин (например, работников могли переманить на Олонецкие горные заводы, основанные в 1670-1690-х годах).

В Соловецком монастыре ученые обнаружили пищаль, похожую на найденную в Железной пустыни. По их представлениям, она могла стоять на охране монастыря на рубеже XVI-XVII веков.

В 1571 году (уже после гибели Филиппа) обитель столкнулась с подлинной опасностью – эскадра из кораблей Швеции, Голландии и Гамбурга вошла в акваторию Белого моря для разведки. Для наблюдения за ними Иван Грозный направил Семена Лупандина. Через восемь лет вокруг Соловецкого монастыря воевода Михаил Озеров возвел деревянную крепость и оснастил ее пушками, в 1582-1595 годах ее сменила каменная цитадель, в 1611 году отбившую нападение шведов, в 1854 году – англичан.

Поэтому иметь собственный железоделательный завод для Соловецкого монастыря было насущной потребностью: он обеспечивал его оружием и изделиями «гражданского» назначения. Признанный в 1652 году святым Филипп оказался дальновидным администратором, его детище в виде Железной пустыни появилась задолго до аналогичных предприятий на Урале и в Центральной России.