Седой Урал богат музеями и памятниками, повествующими об истории и культуре этого древнего региона. Но именно здесь находится уникальный музей, который не имеет аналогов ни в каком другом уголке нашей огромной и великой страны и главный – Северская домна, существующая на одноименно заводе, входящем в число лидеров российской трубной отрасли. И в этом году она отмечает юбилей – 165 лет с момента строительства.

История Северской домны начинается в 1734 году, когда главным командиром уральских заводов вместо Вилима де Генина стал Василий Татищев. Его обычно знают как автора «Истории Российской», хотя в жизни он занимался не только историей: Василий Татищев внес огромный вклад в освоение богатств Урала и формирование отечественной металлургии.

Лучшего преемника на место Вилема де Генина было не найти – Василий Татищев приехал на Урал в 1720 году, будучи послан «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить». Он досконально знал местные дела.

Поскольку потребности России в чугуне и железе росли из года в год, Василий Татищев стремился основывать металлургические предприятия там, где для этого были подходящие условия. Он обратил взор на пустующие земли на берегу реки Северушке (приток Чусовой) в шести верстах от Полевского медеплавильного завода. В апреле 1735 года на них началось строительство нового предприятия под руководством горного офицера Леонтия Бекетова.

Он включал в себя две кричных фабрики с двумя горнами и молотом в каждой из них, кузница с четырьмя горнами, якорную фабрику с двумя горнами и двумя молотами, воздуходувные меха, мукомольная мельница, не считая плотины и слободы для рабочих.

Проект двигался с трудом из-за нехватки людей и поэтому приходилось привлекать их с Полевского медеплавильного завода. В результате предприятие выплавило первое железо лишь в январе 1739 года. Оно перерабатывало чугун, перевозившийся на него в повозках, запряженных лошадями, с Сысертского железоделательного и Полевского медеплавильного заводов (на последнем была небольшая домна). Для охраны предприятия, получившего в литературе название Северского железоделательного завода, была сооружена военная крепость.

Для поставок продукции использовались Уткинская и Макаровская пристани на реке Чусовой. На них формировали караваны из барж-коломенок, шедшие по Чусовой, Каме и Волге в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

В 1757 году по распоряжению Сената Северский и Сысерский железоделательные и Полевской медеплавильный завод были проданы титулярному советнику купцу из Соликамска Алексею Турчанинову «…чтобы те отданные им заводы содержали во всякой исправности не токмо против нынешнего их состояния без умаления и упадка, но и всевозможно б старались те заводы против нынешнего размножить…».

Павел Бажов в сказке «Две ящерки» дал ему любопытную характеристику: «До того он – этот Турчанинов – солью промышлял да торговал на строгановских землях, и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был».

Вместе с предприятиями Алексею Турчанинову было несколько тысяч государственных крестьян, мастеровых, работных людей с детьми, а также сплавщики и ученики. Получив заводы и людей, Алексей Турчанинов должен был управлять ими на определенных условиях, не имея права перестраивать их без ведома Берг-коллегии (в ее компетенцию входил надзор за всеми металлургическими предприятиями в Российской империи).

Надо отдать ему должное, Алексей Турчанинов расширил Северский железоделательный завод и сумел поднять объемы производства, пуская и с переменным успехом. В 1759 году было выплавлено 42,1 тыс. пудов железа, в 1760 – 56,2 тыс. пудов, в 1761 – 23,4 тыс. пудов, в 1762 – 11,9 тыс. пудов, восемь лет спустя – 81,2 тыс. пудов.

Побывавший в 1770 году на предприятии академик Петр Паллас оставил его описание: «При сем заводе число работников весьма мало, а из снастей только две молотовые, каждая о трех молотках; доменная, в коей один плющильный молот для железа, а другой для меди; якорная кузница, где заводские снаряды приготовляются. Кузница о двух горнах, и одна ныне не употребительная каменная вододействующая точильня … все они построены из кирпича…».

Железо шло на продажу на внутренний и мировой рынок. Оно имело собственное клеймо, разработанное еще Василием Татищевым на стадии строительства предприятия, в виде восьмиконечной Полярной звезды. В 1783 году императрица Екатерина II возвела Алексея Турчанинова и членов его семьи в дворянское достоинство. На его гербе была изображена «серебряная цапля, держащая в правой руке камень в знак того, что он бдением своим учинил многие … государству услуги». Цапля с камнем перекочевали на клеймо завода.

В 1787 году после смерти Алексея Турчанинова Северский железоделательный завод перешел к его вдове Филициате, трем сыновьям и пяти дочерям, учредившим семейно-паевое товарищество. Очень скоро между ними вспыхнули разногласия, тянувшиеся десятилетиями и отрицательно сказавшиеся на функционировании предприятия.

В 1832 году владельцем завода стал внук Алексея Турчанинова Павел Соломирский, развивавший его по мере финансовых возможностей. В 1839 году случился пожар, но Павел Соломирский сумел восстановить предприятие, постепенно нарастившее выплавку железа: в 1840 году было выпущено 27,2 тыс. пудов железа, в 1850 – 42,3 тыс. пудов.

Будучи прекрасно образованным человеком и серьезным предпринимателем Павел Соломирский, понимал – на устаревших технологиях завод долго рентабельными быть не сможет, нужны кардинальные изменения.

Надо учесть, что предприятие функционировало на привозном чугуне, напрямую завися от стабильности его поставок. Поскольку у него были собственные железные рудники, Павел Соломирский решил пойти по пути создания полноценной технологической цепочки – от сырья до листового железа.

Для этого он принял решение о строительстве на Северском железоделательном заводе доменной печи №1 (не исключено, предварительно проконсультировавшись со специалистами и проведя технико-экономические расчеты). Был сформирован производственный цикл, сохранившийся до наших дней на многих металлургических предприятиях мира.

Выпуск чугуна на заводе набирал обороты, в 1860 году было выплавлено 139,7 тыс. пудов, в 1861-м – 222,4 тыс. пудов. Несмотря на очевидные успехи, Северский железоделательный завод столкнулся с нехваткой кадров, ростом затрат на добычу железной руды и заготовку древесного угля, их транспортировку. Увеличивались долги перед казной. В 1861 году предприятие было забрано под государственное управление, вернувшись к Павлу Соломирскому в 1864 году.

А что же доменная печь №1? Она работала вполне исправно, хотя выпуск чугуна колебался – в 1862 году было произведено 65,7 тыс. пудов, в 1863-м – 186,8 тыс. пудов. В 1897 году при сыне Павла Соломирского Дмитрии стало ясно, что ее модернизация необходима, старая доменная печь была разобрана и на ее фундаменте сооружена новая (заметим, в 1887 году появилась домна №2, однако нас интересует именно доменная печь №1). Объем ее рабочего пространства расширился, достигнув 82 кубометра вместо прежних 55, ее производительность выросла с 16 до 40 тонн в сутки.

Подполковник Генерального штаба Христиан Мозель писал: «Северский завод находится на речках: Северной, Гремюхе и Полевой в 50 верстах от г. Екатеринбурга. На нем выделывается полосовое железо, для чего устроены: 1 доменная печь, 5 кричных горнов контуазских и 3 старой немецкой конструкции, 8 кричных молотов, действующих водою, и 2 кузнечных горна, из которых один назначен для приготовления якорей».

Здание домны №1 представляет собой восьмигранник с куполообразной крышей, напоминающий храм. И это не случайно: при реконструкции домны №1 применялись кладка и элементы, характерные для строительства церквей.

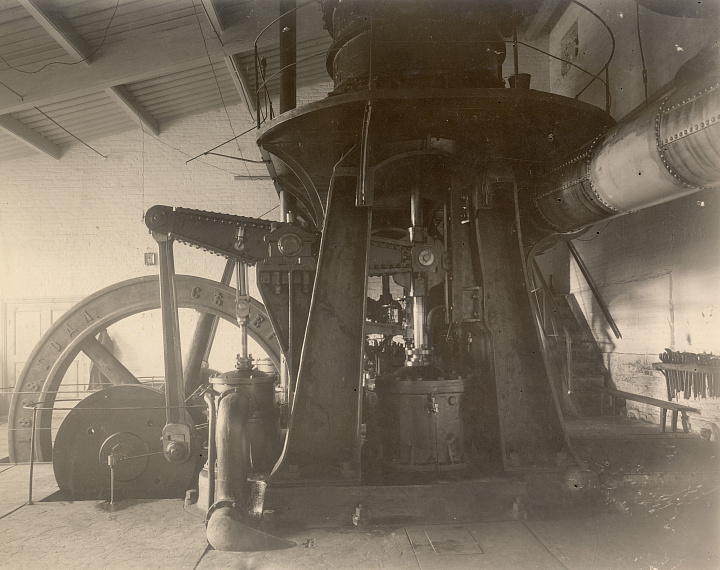

Воздух в домну подавался с помощью машины, приводившейся в действие водяными колесами, крутившимися на расположенной вблизи завода плотине. В 1897 году была сооружена паровая воздуходувка, использовавшая во время малоснежной зимы или засушливого лета, приводивших к спаду уровня воды в пруду. Пар для нее и дробилок для железной руды и флюса (известняк) поступал с двух котлов, функционировавших на дровах и колошниковом газе.

На верху доменной печи №1 была размешена колошниковая площадка для загрузки в нее железной руды, флюса и древесного угля. Их доставляли на нее в вагонетках по узкоколейке. На ней их сваливали на чугунный пол и лопатами забрасывались в лотки с безменом (рычажными весами).

Потом железную руду, древесный уголь и флюс определенными порциями загружали в домну. Спуск каждой порции фиксировали специальным методом: засыпщик опускал железной кольцо по натянутой проволке вниз к старшему горновому мастеру. Такой способ позволял подсчитать расход шихтовых материалов, выход годного чугуна и денежные выплаты рабочим.

«Плавка ведется на смешанном угле. Употребляется его 1/5 березового, 2/5 соснового, 2/5 осинового, елового, лиственничного и пихтового. Размер рудной сыпи от 37 до 42 пудов на колошу; угля же ведется 1 короб казенной меры и от 4 до 5 пуд. флюса», – сохранил рецепт инженер Алексей Гузеев.

Рядом с доменной печью №1 размещается литейный двор, состоящий из трех этажей. На первом располагались изложницы для отливки чугунных чушек. Шлак из доменной печи выпускался прямо на пол.

На втором этаже стояли дробилки для кусков сырья и флюса, осуществлялась выгрузка обожжённой руды из нагревательных печей. Их загружали древесным углем и сырой рудой на третьем этаже и сюда же поднимались вагонетки с обожженной рудой, флюсом и древесным углем для засыпки в доменную печь на колошниковой площадке.

Условия для людей были тяжелейшие. Рабочий Федор Рушанцов вспоминал: «Мой брат Харлампий работал засыпщиком на домне. Во время подъема вагонеток с рудой одна из них оторвалась и раздавила Харлампия насмерть. Отец пошел хлопотать насчет пенсии. Управитель ответил:

- Мы не виноваты, что твой сын смерти искал. Ни копейки не дадим. Скажите спасибо, что гроб на казенный счет сколотили.

Шли годы, менялись владельцы Северского железоделательного завода, доменная печь №1, равно как и №2, продолжали трудиться и выдавать чугун. В 1914 году руководство предприятия было вынужденно остановить и законсервировать доменную печь №2 – леса вокруг поредели и не могли обеспечить древесным углем сразу обе домны. Истощались и железорудные залежи.

Ситуация ухудшилась в 1921 году – в советской России бушевала гражданская война, вызвавшая распад налаженных хозяйственных связей и перебои с продовольствием. Для обеспечения рабочих и их семей едой приходилось закалывать гужевых лощадей (зимой их число достигало 2 тыс. голов), доставлявших древесный уголь с мест его выжига. Доменная печь №1 встала.

Положение дел стало улучшаться в 1925 году после подписания между правительством СССР и британской компанией Lena Goldfieds (печально известной расстрелом рабочих на золотых приисках в Сибири в 1912 году) договора о концессии предприятия. Доменная печь №1 была перезапущена. Выпуск чугуна был крайне неравномерным из-за нехватки гужевых лощадей, Lena Goldfieds с напряжением удавалось снабжать домну древесным углем, железной рудой и флюсом.

В октябре 1927 года на ней случился взрыв, вызванный загрузкой влажного угля. Полностью обгорел и скончался в мучениях засыпщик Михаил Шахмин, несколько его товарищей получили сильные ожоги.

Весной 1932 года доменная печь №1 вновь погасла и во время простоя на ней выполнили капитальный ремонт. Осенью 1933 года был проведен ее рестарт и до июля 1934 года она выплавляла чугун, после чего прекратила функционирование на всегда.

Были ли у нее шансы возобновить работу? Вряд ли. Эксплуатация гужевых лошадей уже не имела никакого экономического смысла, да их осталось крайне мало после голодных 1920-х годов. Механизация работ практически отсутствовала – для производства 40 тонн чугуна требовалось в среднем 160 рабочих и в расчете на одного человека выходили мизерные 0,25 тонн чугуна. Рудная база была полностью истощена, перспектив выявления богатых залежей ожидать не приходилось.

На протяжении десятилетий домна стояла пустой, пока в 1960-х годах ветераны предприятия не стали предлагать его руководству сделать из нее музей. Их идея нашла у него поддержку, соответствующее решение было принято в 1969 году и тогда же был утвержден график работ по реставрации доменной печи №1. Здесь большую помощь оказал последний начальник доменного цеха Степан Кузнецов.

Торжественное открытие музея состоялось в апреле 1970 года, будучи приуроченным к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Народ хлынул в него и за первые десять месяцев его ёпосетило свыше 1,5 тыс. человек. Про домну стали писать в газетах, рассказывать по радио, показывать по телевидению.

Музей не остался без внимания властей и в августе 1971 года исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов признал ее памятником областного значения. В декабре же 1974 года Совет Министров РСФСР утвердил постановление №674, включившее доменную печь №1 в список памятников республиканского значения.

Экспозиция домны - музеямузея постепенно расширялась, п росло и Ччисло людей, приезжавших его его посмотреть, к примеру. Он заинтересовал деятелей культуры – в 1982 году режиссер Ярослав Лапшин, прославившийся лентами «Угрюм-река» и «Приваловские миллионы», снимает на колошниковой площадке домны сцены для фильма «Демидовы» (в нем играли талантливые актеры Евгений Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Александр Лазарев, Михаил Козаков).

Через пару лет в музее снова проводится реконструкция, завершившаяся в июле 1989 года, когда отмечался юбилей Северского железоделательного завода, с 1965 года называвшегося Северским трубным (СТЗ). В литейном дворе была смонтирована точная копия консольно-поворотного крана грузоподъемностью 14 тонн, изготовленная деревянных брусьев, скрепленных стальными пластинами.

В лихие 1990-е годы предприятие испытывало проблемы со сбытом и выплатами зарплат, тем не менее музей не был закрыт и его экспонаты не распроданы. Наоборот, его удалось сохранить. В 2001 году СТЗ вошел в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), которая принялась вкладывать деньги и в музей.

В 2005 году по инициативе технического директора предприятия Михаила Зуева (сейчас он – советник генерального директора ТМК) стартовала очередная реставрация. Сотрудники Уральского государственного архитектурно-художественного университета, двух отделов СТЗ (главного механика и проектно-конструкторский), музея, масса людей реализовали сложный проект, вкладывая в него свои силы и огонь своих сердец.

В январе 2009 года работы закончились и музей, получивший официальное название «Северская домна». Его площадь составила 80 тыс. квадратных метров, в нее входят доменная печь №1 с литейным двором, кричная фабрика, превращенная в экспозиционный зал, и появились экспонаты под открытым небом – паровоз серии «Э» образца 1912 года, грузовик «УралЗиС» времен Великой Отечественной войны, чистовая клеть прокатного сутуночного стана, функционировавшего с 1934 по 2007 год, тройник водовода, железнодорожная платформа с изложницами для чугуна. Впоследствии к ним добавились пилигримовый стан и кричный молот – точная копия молота XIX века.

В 2013 году была возведена Спасо-Преображенская часовня, выполненная полностью из железа, точная копия часовни XIX века, которую давным-давно сфотографировал Дмитрий Соломирский. В следующем году по случаю 275-летия СТЗ был установлен памятник вачегам – рабочим рукавицам, защищавшим руки рабочих от высокой температуры и брызг расплавленного металла.

Вачеги лежат на мраморном постаменте вместе с «ложкой» с пробой. Моделью послужили рукавицы почетного металлурга Алексея Лукьянченко, трудившегося мартеновском цехе СТЗ пятьдесят лет. Благодаря им появилась традиция – для удачи в делах вачеги нужно потереть руками.

У входа же в музей положили создали «Мастерскую природы» из образцов горных пород и минералов, встречающихся в окрестностях СТЗ. В 2013 году по соседству с ними разместилась скульптура «Медной горы хозяйка» в виде ящерицы с короной.

Через 8 лет на набережной пруда недалеко от «Северской домны» встала статуя «Северской цапли» высотой 5 метров, сделанная художником Михаилом Шубинским и мастером Юрием Аверчуком из стальных труб и алюминия. Ее украшает бронзовый картуш с надписью «Цапля – символ безупречного качества железа северских металлургов. Клеймо с изображением цапли использовали на продукции завода со второй половины XVIII века до начала XX века».

В 2020-2022 годах провели еще одну реконструкцию и музей прирос на 1,2 тыс. квадратных метров. В нем обустроили залы для конференций и временных экспозиций, зона для кейтеринга, ресепшен.

Музейный комплекс отмечен многими наградами: в 2022 году она получила почетный диплом Honourable Mention международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции», в 2023 году – специальный приз Национальный премии «Корпоративный музей». В 2024 году Северская домна вышла на качественно новый уровень: комплекс признан «Достоянием Среднего Урала». Это подтверждает большой исторический и культурный вклад объекта в жизнь целого региона. Сегодня домна – популярное место для посещения жителями Свердловской области и туристами из всех регионов России, поток гостей не слабеет. В ней проходят самые различные мероприятия, от балов до выступлений музыкантов. Северская домна является отличным примером того, как промышленный объект, прекративший производство, не только не пришел в упадок, но даже вышел за пределы завода и стал неотъемлемой частью городской среды.