Все мы с детства помним картину «Боярыня Морозова» художника Василия Сурикова. На ней изображена виднейшая представительница старообрядчества Феодосия Морозова, которую везут в темницу Чудова монастыря в Москве. Менее известен ее деверь Борис Морозов, внесший заметный вклад в развитие черной металлургии нашей страны. Он, пользуясь близостью к царю, начал металлургическое производство.

Боярин Борис Морозов считался одним из богатейших людей в России в 17 веке. Данный факт был обусловлен его близостью к царю Алексею Михайловичу: Борис Морозов был его «дядькой». Молодой государь доверял ему, в значительной степени полагаясь на мнение и следуя советам своего воспитателя. Его влияние сильно возросло после женитьбы на сестре царицы Анне Милославской.

Благодаря этому, Борис Морозов на протяжении нескольких лет был фактическим главой «правительства» Русского царства. Его подвели реформы по увеличению доходов казны: Борис Морозов сократил выплаты государственным служащим и ввел высокий налог на соль. Цены на нее резко подскочили, вызвав в 1648 году Соляной бунт.

Разъяренные москвичи растерзали нескольких сподвижников царского любимца и требовали от Алексея Михайловича его выдачи. Всесильный боярин прятался в дворце своего воспитанника и дрожал от ужаса, пока шли переговоры с мятежниками. Алексей Михайлович был вынужден отправить его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь.

Борис Морозов пробыл в нем всего четыре месяца, после чего ему было позволено вернуться в столицу. О какой-либо государевой службе речи быть не могло, и бывший «дядька» сконцентрировал усилия на развитии собственных владений, достигнув больших успехов. Под конец жизни ему принадлежало 330 деревень и сел, 24 усадьбы, 55 тыс. крестьян, мельницы, пивоварни, кабаки, фруктовые сады, рыбные пруды.

Характер у него был весьма предприимчивым. В принадлежащих ему вотчинах Борис Морозов организовывал различные прибыльные производства. По всей видимости, знакомство с Тульскими железными заводами навело его на мысль заняться добычей и переплавкой болотных руд, залежей которых было немало в окрестностях Павловской вотчины, расположенной вблизи подмосковного Звенигорода.

Сохранилась переписка Бориса Морозова о приглашении из-за границы мастера, построившего в 1651 году в Павловской вотчине одноименного металлургического завода: «А из-за рубежа ко мне мастер рудного дела приехал, кой на мельнице водой железо кует, и ныне у меня в Павловском на мельнице рудню заводит».

В 1661 году после смерти Бориса Морозова он переходит по наследству к его вдове Анне. Через семь лет умирает и она, все ее имущество (детей у супругов не было) поступает в ведение Тайного приказа, выполнявшего функции царской канцелярии. Это совпало по времени с увлечением Алексея Михайловича создавать промышленные предприятия.

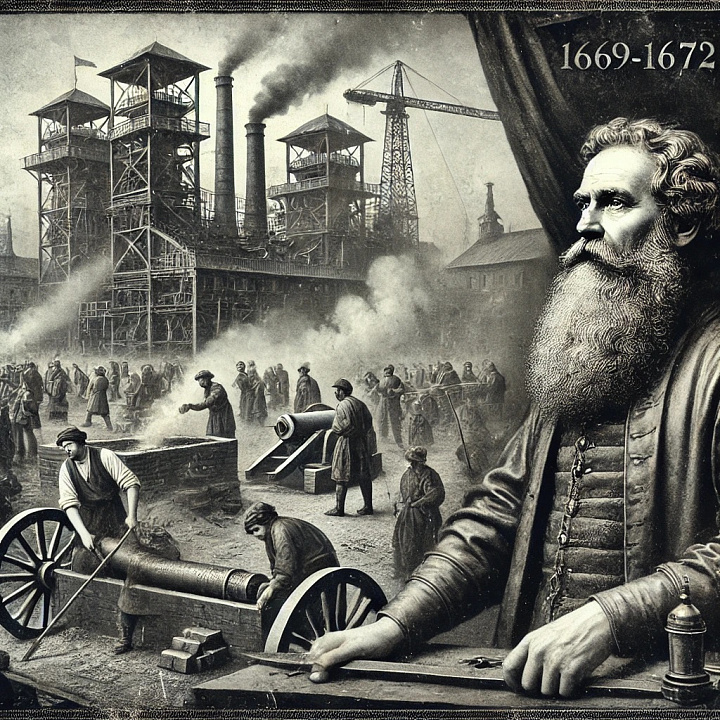

По распоряжению Тайного приказа с Тульских железных заводов был прислан мастер Дементей Буди, и на него было возложено управление производством. Благодаря его энергичному труду, деятельность предприятия активизировалась, расширилась добыча железных руд, а в 1669 году был возведен и запущен в эксплуатацию Бородниковский завод. С этого года в материалах Тайного приказа оба предприятия объединяются под названием Звенигородских железных заводов.

В дальнейшем дело приняло новый оборот. В 1672 году Тайный приказ велел прислать с Тульских железных заводов мастера и подмастерья, которым было велено начать литье пушек. Вероятно, сначала их изготавливали из импортного металла, потом из отечественного.

Дело в том, что в декабре 1672 года было куплено 50 пудов (819 кг) шведского железа, отосланного на Павловский завод. Принимая во внимание небольшой вес пушек XVII века, можно предположить: 50 пудов было достаточно для опытов по литью пушек, затем их стали делать из железа, выпущенного на Павловском заводе.

Выплавка железа набирала обороты, так как в том же году соорудили третье металлургическое предприятие – Обушковский завод.

Руководил ими всеми задворный конюх Федор Чертков, в марте 1674 года его сменил дворянин Михаил Кобыльский: «Быть на Звенигороцких железных заводах из Московских дворян Михаилу Иванову сыну Кобыльскому, ему ж ведать села: Дмитровское и Степановское с приписными селы; и великого государя указ о том ему сказан того ж числа». Он был обязан ежемесячно сообщать в Тайный приказ об объемах выплавки железа.

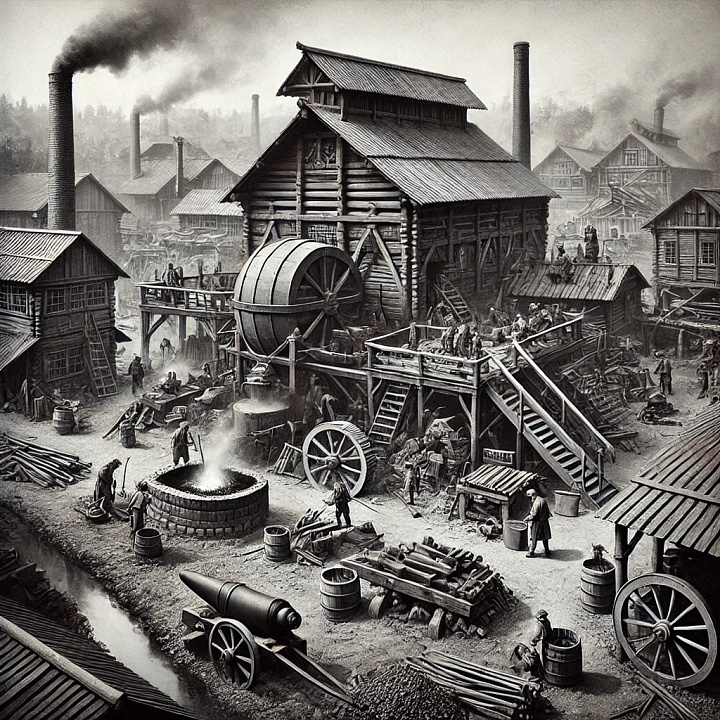

Все три предприятия находились поблизости друг от друга на берегу речки Беляны, притока Истры. Наиболее крупным из них был первый, Павловский завод, построенный при жизни Бориса Морозова и состоявший из двух частей.

В центре производственной части стояла доменная печь, рядом с ней – большое здание, где находились приводимые в действие водяным колесом мехи и оборудование для литья пушек. В расположенном по соседству доме находились три водяных колеса, двое мехов, два горна, молот весом 15 пудов (246 кг), литая наковальня массой 25 пудов (410 кг), инструменты. В третьем по счету здании работники просверливали дула у готовых пушек, в четвертом отливались медные формы для пушек и помещались два колеса (сухое и водяное), в пятом наряду с двумя горнами, двумя наковальнями и двумя мехами хранились снасти для подковывания лошадей, в шестом были сложены короба с древесным углем, в седьмом лежала готовая продукция – лопаты, топоры, гвозди, в восьмом – железные пушки.

«Да на заводе ж железные руды привозу прошлого 183-го и нынешняго 184 года 46000 пуд да чюгуну 624 штыки весом 6200 пуд», - беспристрастно фиксируют архивы Тайного приказа.

В доменной печи железо получали при температуре не более 800 градусов. Руда при такой температуре еще не плавится, но отдает кислород, и железо выделяется в виде тестообразной массы, образующей при застывании подобие губки (ее называли крицей). Ее проковывали и превращали в плотную железную болванку, подвергавшуюся потом обработке для изготовления лопаты, топора и т.д.

Вспомогательная часть состояла из резиденции управляющего Михаила Кобыльского, канцелярии, домов доменного мастера (как сейчас сказали бы, главного металлурга) и работников.

На Бородниковском заводе плавка руды не осуществлялась. Он делал ту же продукцию, как и Павловский, за исключением пушек. В составе Бородниковского завода было четыре «технологических» здания (молотовое, угольное, кузнечное и мельничное) и дом для проживания кузнеца и солдата.

Обушковский завод имел специальное назначение: на нем был налажен выпуск «досок цренных (сковород для выварки поваренной соли) и дверных».

Необходимые для функционирования Звенигородских железных заводов материалы завозились из окрестных мест. На Сумароковой пустоши заготавливали дрова и выжигали древесный уголь. Добыча железной руды велась на Покровском болоте.

Залежи болотной руды быстро истощались. В результате для обеспечения стабильной работы Звенигородских железных заводов постепенно пришлось перейти от открытой добычи к подземной. Об этом рассказывает датированная мартом 1674 года запись Тайного приказа, согласно которой приказчику Федору Черткову были выданы 10 рублей «… на свечи сальные и на веретищи и на сани», использовавшихся для проведения работ в недрах (хотя на скромных глубинах).

Готовая продукция предназначалась для нужд казны и царского двора, на рынок она не шла. В январе 1673 года из Тайного приказа поступило распоряжение «зделать на Звенигороцких железных заводах 100 досок железных гнутых, которые б пригодились к брусяным хором на углы, длиною по 3 чети, шириною в поларшин, толщиною в полвершка, мало поскудно и зделать у даски по 3 пробоины и к ним гвозди; а зделать доски длиною в поларшин, а то б доски и гвозди изготовить к Сырной недели и прислать к Москве».

В марте 1674 году было велено послать боярину Ивану Милославскому (родственнику Марии Милославской, первой жены Алексея Михайловича) 300 пудов железа (4,9 тыс. кг), «связанного с обухи и в засовы».

Тайный приказ контролировал и довольствие специалистам. В июле 1673 года «послан государев указ на Оптекарский двор, велено дать государева жалованья пушечному мастеру, который делает пушки на Звенигороцких железных заводах, Ермоле Федорове в приказ 5 ведр вина, 3 борана, полоть ветчины, осетрик».

В 1676 году Тайный приказ был ликвидирован, и Звенигородские железные заводы перешли в компетенцию Приказа Большого дворца, занимавшегося руководством государственными предприятиями, чеканкой монет, внутренней и внешней торговлей, взиманием налогов и пошлин. Под его контролем они находились недолго и в 1681 году их сдали в аренду купцу Владимиру Воронину сроком на 25 лет с обязательством уплачивать в Приказ Большого дворца по 120 рублей в год.

Владимир Воронин входил в когорту крупнейших предпринимателей России XVII века. Он вел торговлю со странами Востока, отправляя в них своих приказчиков, получал подряды на снабжение армии продовольствием и вел импорт европейских товаров, поставляя их совместно со своим партнером голландским купцом Томасом Кельдерманом.

Почему же Владимир Воронин заинтересовался Звенигородскими железными заводами? Возможно, его надоумил именно Томас Кильдерман, принимавший одно время участие в управлении Тульскими железными заводами вместе со своим родственником Петром Марселисом.

Получив Звенигородские железные заводы, Владимир Воронин постарался увеличить объемы выпуска продукции. В пользу данной версии свидетельствует существенный рост числа работников по сравнению со временем, когда предприятия находились в ведении Тайного приказа и Приказа Большого дворца. Изменилась и сбытовая политика: выпускаемое железо и продукция на его основе теперь продавались на внутреннем рынке России.

Впрочем, в Тайном приказе следили за предприятиями и периодически давали указания, в частности, в 1683 году из него распорядились для старосты Котельного ряда Ивана Мялицыну «дать по ево челобитью Звенигородцких железных заводов 500 пуд железа (8,2 тыс. кг) по 15 алтын пуд».

В 1696 году Владимир Воронин скончался, и Звенигородские железные заводы вернулись в подчинение Приказу Большого дворца. В том же году их взял в аренду англичанин Томас Болдуин. Вскоре он умер, предприятия остались без управляющего.

Наконец, в 1699 на них нашелся новый претендент: «бил челом рудных дел промышленник Данило Воронов, что после смерти иноземца Болдвина оные заводы и с пустошми отдать ему Воронову, а оброчных денег будет он платить по оному ж числу, по 141 рублю на год. И ... велено оные заводы описать села Павловского прикащику Якову Сомороцикому».

Он выполнил поставленную перед ним задачу: «На Павловском заводе всякого чина людей пять дворов, в них мужеска полу семнатцать человек». Потом информация о деятельности предприятий отсутствует. Скорее всего, они прекратили работу из-за исчерпания залежей болотной руды и падения рентабельности. Наступала эпоха Урала.