В XVII веке Московское царство сильно нуждалось в собственном производстве железа как для нужд армии, так и гражданских отраслей тогдашней промышленности. Но небольшие печи, принадлежавшие крестьянам, выплавляли скромные объемы металла государственные Ницинский и Красноборский заводы тоже погоды не делали. Тем не менее правительство не разрешало предпринимателям строить металлургические предприятия. Но частный бизнес все-таки вошел в черную металлургию России.

Первопроходцем можно назвать голландского купца Андрея (Андреаса) Виниуса, начавшего в 1627 году торговать с Россией зерном, вывозя его через Архангельск. В 1632 году, узнав об обнаружении железной руды под Тулой, он вместе со своим братом Абрахамом и партнером Юлиусом Виллекеном добился от царя Михаила Федоровича жалованной грамоты, разрешавшей им построить железоделательный завод на выделенных в аренду землях. Компаньонам в ней предписывалось «мельницы на тех местах ставить и железо на всякие статьи плавить и лить и ковать пушки и ядра и котлы и доски и разное прутье и всякое железное дело делать». И в 1637 году они запустили Верхне-Тульский железоделательный завод, ставший пионером частной черной металлургии в нашей стране.

В 1630-х годах железную руду искали не только в нынешней Тульской области, но и в других регионах. Урал не стал исключением, слухи о богатствах скрытых в недрах его гор ходили давно, хотя упорно не желали даваться в руки предприимчивых людей. И вот тут на авансцену истории вышел Александр Тумашев и его сын Дмитрий.

Александр Тумашев железной рудой не интересовался, он получил известность благодаря открытию в 1634 году медных залежей в Григоровой горе вблизи Соли Камской (теперешний Соликамск). Вместе с тем считается, что их обнаружила экспедиция стольника Василия Стрешнева и дьяка Василия Сергеева. Не будем сбрасывать со счетов возможность их сотрудничества.

Как бы то ни было, на базе выявленных руд был создан Пыскорский медеплавильный завод, и на нем Александр Тумашев трудился мастером, получая высокий по тогдашним меркам оклад – 4 рубля в месяц. Сырьевая база предприятия постепенно истощалась и его отправили искать медные руды вокруг Соликамска и Верхотурья.

В 1648 году Пыскорский медеплавильный завод сгорел и Александр Тумашев уговорил власти передать его остатки ему в аренду, обязавшись взамен восстановить его и поставлять медь в казну. Он сумел реанимировать предприятие, успешно проработавшее до 1657 года и отгрузившее государству около 900 пудов (14,7 тонн) меди.

Александр Тумашев сумел подготовить себе достойную смену, обучив премудростям поиска руд и их плавки своих сыновей. Самым талантливым из них был старший сын Дмитрий, бивший в 1666 году челом царю Алексею Михайловичу «дозволить на свой кошт поискать руд в Верхотурском уезде, где пашенной Влас Осипов указал на множества железных руд по Тагиле-реке».

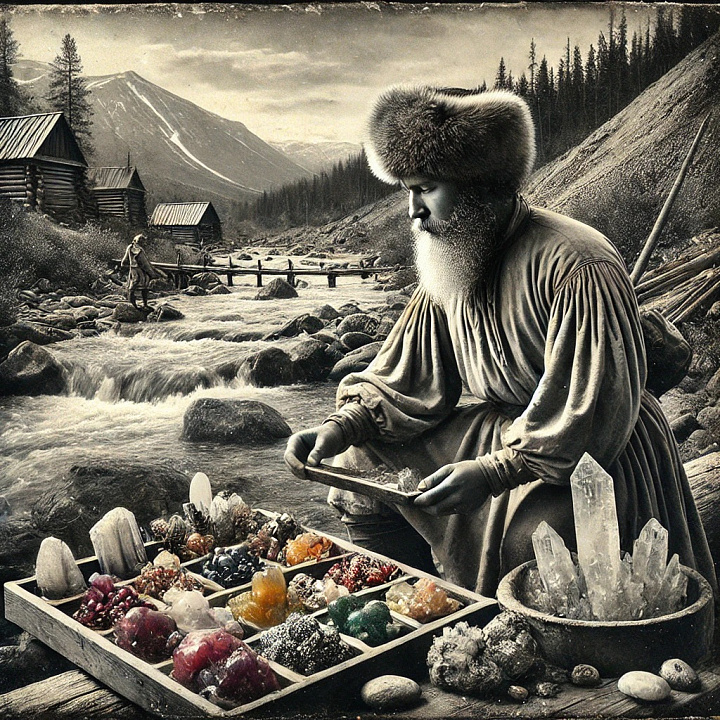

Его «запрос» долго ходил по чиновникам. Дмитрий Тумашев даром времени не терял и в 1668 году обнаружил вблизи Мурзинской слободы «цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые».

С образцами минералов он отправляется в Москву и просит Алексея Михайловича компенсировать ему понесенные расходы на геологоразведочные работы и одновременно позволить ему дальше вести поиски месторождений, а также плавить железо. Ему удалось получить жалованную грамоту, предписывающую «его, Дмитрея, оберегать и налог и обид ему никаких не чинить». Правда, в ней было поставлено условие: он получит финансовую помощь и людей лишь «подлинно будет про то знатно», что он нашел драгоценные металлы и камни.

Про железо в ней не было ни слова, и Дмитрий Тумашев снова обращается к Алексею Михайловичу, прося «буде в Сибири где обыщет железную руду и опыт учинит и железо будет годно во всякое дело, и ему б в тех местех железо плавить на своих проторях» при условии сдавать каждый десятый пуд в казну, остальное же самостоятельно продавать на внутреннем рынке. Надо отдать должное его упорству и терпению – ему выдали новую грамоту, исправлявшую недочет предыдущей.

С заветным документом он возвращается на Урал и в мае 1669 года сообщает местным властям о находке богатых залежей железной руды в верховьях реки Нейвы. Ему было дозволено построить металлургическое предприятие, называемое в исторической литературе Тумашевским железоделательным заводом.

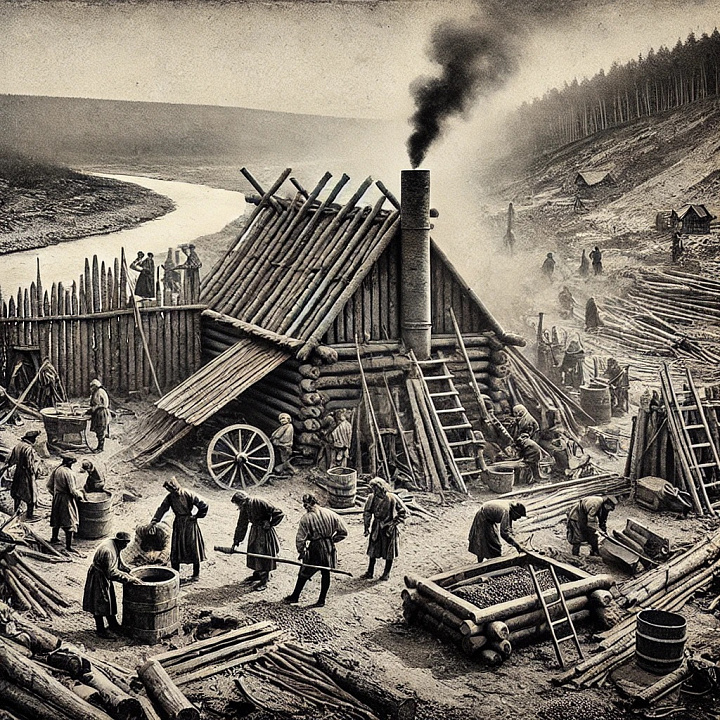

Вместе со своими братьями Иваном, Василием и Петром Дмитрий Тумашев приступает к строительству, для чего набирает людей в Краснопольской слободе и уже в июле 1669 года производит опытную партию железа. Подбор персонала был продолжен, возводятся все необходимые постройки и в марте 1670 года начинается, говоря современным языком, промышленная выплавка металла.

Братья распределили между собой функции: Дмитрий отвечал за управление заводом и за взаимоотношения с чиновниками, Иван следил за добычей сырья и выпуском железа, Петр занимался продовольственным снабжением, организовав обработку пашни и сенокос, ловлю рыбы, откорм свиней, Василий отвечал за реализацию готовой продукции.

О Тумашевском железоделательном заводе, равно как и Красноборском, информации сохранилось мало. До наших дней дошло его описание, выполненное майором драгунского строя Семеном Астраханцевым, побывавшем на нем в 1670 году.

Предприятие состояло из избы, в которой обосновался Дмитрий Тумашев, и стоявшими рядом с ней рубленой домницей с тремя горнами и кузницы с двумя горнами и таким же количеством наковален. Из инвентаря было семь молотов, девять клещей, четверо мехов, клещи «большие домнишние», ножницы «большие, чем режут железо и медь», тиски, кирки, топоры и др.

Трудовой коллектив был скромный – 15-17 человек. Но с учетом нахождения на расстоянии 1-2 километров трех рудников численность работников могла быть и больше.

Вокруг завода был сооружен острог для защиты от разбойников и не зря. В апреле 1671 года Иван Тумашев сообщил властям: «…подходили к железному моему заводишку неведомо какие воровские люди. И те воровские люди собак моих из луков стреляли стрелами..., а напуском на заводишко мое и на работных людей не напустилися».

Кому именно потребовалось стрелять из луков – тайна за семью печатями. Иван Тумашев предположил, что кто-то пытался разведать подходы к предприятию: «А собак моих те воровские люди испортили, что с того числа собаки лаять ни на кого не стали. А потому... знатное дело, что те воры и впредь воровать над заводишком моим умышляют, что собак моих испортили». Для обеспечения безопасности он предложил дать ему право «таких воровских людей беспенно стрелять».

Отношения Дмитрия Тумашева и его братьев с окружающим населением складывались сложно. Крестьяне Краснопольской слободы жаловались, что он «на старых наших заимках на роспашных землях и вново селиться не пущает», не дает заготавливать дрова в лесу, охотиться и ловить рыбу. Ему прилетел нагоняй: «И тебе впредь так не плутать, краснопольским крестьяном в лесных промыслах и в селитьбе и в пашне тесноты не чинить; слободы и земля и лес во всех местех государевы, хто где хочет, тут лес на дворовое строенье и сечет или птицу и зверя ловит…».

Возникали трения и с персоналом. В феврале 1671 года Иван Тумашев пишет в челобитной: «Бежал у меня, холопа, от железного промыслишку домнишной работник Тараско Оксенов и живет ныне в Краснопольской слободе. А сроку, что иво не доробил, 11 недель, да прогульных дней на нем того ж сроку три недели».

В свою очередь Тараско Оксенов претензии отверг, заявив, что речь шла о 13 прогульных днях. В ответ он обвиняет Ивана Тумашева в унижениях: «Ушел де он, Тараско, от железново промыслу от иво, Ивановых, побой, что он, Иван, бил иво, Тараска, черемшиною, заветчи в избу и за волосы де драл, и от того де ушел». Разбирательство закончилось в пользу Ивана Тумашева – Тараске Оксенову было велено вернуться на завод и отработать положенный срок.

Весной 1672 вспыхнул настоящий бунт, охвативший Краснопольскую слободу и Тумашевский железоделательный завод. Группа крестьян и работных людей учинила расправу над приказчиком Иваном Кунциевым и его подручными. Иван Кунциев и попавший под горячую руку земской староста Лука Мензяля были недовольными людьми жестоко избиты.

Случившееся не могло не напугать бюрократов – год назад было подавлено восстание Степана Разина, и они могли связать инцидент с происками его соратников, сумевших укрыться от преследования на Урале (из Москвы наверняка приходили строгие инструкции об уничтожении «прелестных писем» и необходимости поимки разинцев). Расследование осложнялось взаимными обвинениями братьев Тумашевых и Ивана Кунциева. Результаты разбирательств так и остались неизвестными.

Несмотря на все трудности, предприятие функционировало. В 1670 году на нем было произведено 110 пудов кричного железа, в 1672-м – 260, в 1673-м – 210, в 1674-м – 40 и в 1675-м – 80 пудов. Итого – 700 пудов (приблизительно 11,5 тонн).

Каждый десятый пуд сдавался в казну, остальное разрешалось продавать по собственному усмотрению. Сбыт велся в Верхотурском и Тобольском уездах, возможно железо реализовывали в Соли Камской и Тюмени.

1675-й стал последим годом работы Тумашевского железоделательного завода. Его имущество было описано и в 1677 году он был забран в казну. Определенную роль в судьбе предприятия мог сыграть казанский якорный мастер Дмитрий Иванов, предоставивший Дмитрию Тумашеву 40 рублей взамен доли в его деятельности. В 1671 году он приехал на предприятие, откуда его попросту прогнал Иван Тумашев. Дмитрий Иванов вполне мог подать в 1675 году иск о возврате «инвестиций», и вряд ли он остался без удовлетворения. Дмитрий Тумашев и его братья переключились на добычу самоцветов и открыли в Верхотурье и Ирбите мастерские по их обработке.