Металлургические предприятия подобны людям – одни прославлены на всю Россию или мир, другие известны сравнительно узкому кругу лиц. Ницинский железоделательный завод достаточно детально описан в научной литературе, но о появившимся позднее него Красноборском сведения крайне скудны.

Берега несущейся по северу Пермского края реки Вишера славятся живописной красотой и многогранной историей. Ее длина составляет 415 километров, и она является пятой по протяженности рекой региона.

С давних времен полноводная Вишера была важнейшим транспортным путем на Урал. Постепенное увеличение численности населения в окрестностях Вишеры привело к появлению Чердыни, являющейся на данный момент одним из древнейших городов России. Этот крупный торговый центр быстро стал притягивать кузнецов и рудознатцев.

Власти Московского царства уделяли пристальное внимание Пермскому краю и поиску его богатств. В 1626 году дворянин Григорий Загряжский и подъячий Сергей Беликов были отправлены «для приискания руд в Пермь и Пермский уезд». В помощь им были приданы два иностранных специалиста – англичане Фрич и Герольд, их фамилии не сохранились.

Правда, они искали месторождения цветных и драгоценных металлов, хотя, возможно, залежи железной руды их тоже интересовали. Экспедиция прошла к Помяненной и Полюдовой горам, спустилась вниз по Вишере и Каме к Усольской и Григоровой горам и добрались до Орла-городка.

Успеха исследователи не достигли. В указе царя Михаила Федоровича от января 1627 года констатируется: Григорий Загряжский и Сергей Беликов «для отыскивания золотые и серебряные и медяные и оловяные и свинцовые руды с рудознатцы ездили в Пермь и в Пермском уезде к Помяненой и к Полюдовой горам и по реке Вишере вверх и по иным рекам, и по Каме вниз до Орлова городка и по Косве вверх до Павлинскова камени и Осланского рекою до Ослянских каменных гор, и по реке по Яйве до Чикмана, и Чикманом рекою вверх до реки до Кади, и по Каде вверх. И по тем горам по рекам нигде никакие руды вы с рудознатцы не сыскали, а только от... городка по реке по Яйве семь верст наехали вы гору Аврамову, и в той горе камень ломали, а в ней объявилась руда медная и той медяной руды зделав опыт».

Нельзя исключать, что царское правительство не оставило попыток обнаружить железную руду. В 1633 году была послана экспедиция стольника Василия Стрешнева и дьяка Василия Сергеева «сыскивать золотые руды». Вместо них она выявила медные залежи в районе Соли Камской (сейчас – Соликамск).

Возможно, власти отправляли новые экспедиции, оставшиеся неизвестными, либо могли предложить всем желающим искать железные руды и сообщать о них в Чердынь или Москву в обмен на вознаграждение.

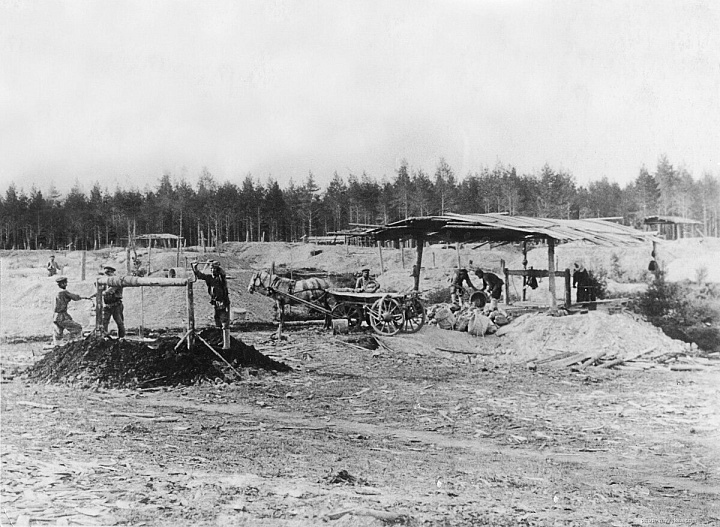

И прорыв все-таки случился. В относящийся к 1640-м годам росписи «Чердынского уезду Государеву железному заводу на Красном бору хоромам и всяким снастим» содержатся сведения: «Изба с трех сажен печатных. Домница с трех сажен печатных с поларшином и в ней две горны. Баня двух сажен и с углы. Анбар казенной с чюланом трех сажени, две поварницы железных ветхих, чем сок черпают. Две кришные клещи держаны. Две оправки железные ветхие. Три и стика, два молота железных, щуп железный семи пядей, да щуп железный с крюками железными. Три мехи с соплами ветхи плачены, куштан, пешня (держаны). Два топора держаны. Две лопатки железные, чем уголье из печи черпают, держаны ломаные. Два замка вислых клинчатых держаных».

Роспись – единственный дошедший до наших дней документ о Красноборском железоделательном заводе. Из него неясно, когда он был построен, кто им управлял. Тем не менее содержащиеся в нем сведения дают почву для размышлений.

Предприятие находилось, вероятно, в ведении Приказа Казанского дворца или Сибирского приказа, выделившегося из него в 1637 году. В 1635-1643 годах во главе Приказа Казанского дворца стоял князь Борис Лыков-Оболенский, в 1643-1645 – князь Никита Одоевский, в 1646-1662 – князь Алексей Одоевский и они же одновременно руководили Сибирским приказом.

В качестве сырья выступала болотная железная руда. В 17 веке в Пермском крае было множество крестьянских железоделательных промыслов, базировавшихся на ее залежах. Такую руду было легко обрабатывать в горнах.

Кто нашел железную руду, давшую толчок к сооружению предприятия, когда оно было возведено, мы не знаем. Явно Красноборский железоделательный завод был небольшим по размеру. Про упомянутую в росписи домницу надо учесть, что в 17 веке под ней понимали и печь, и цех. В данном случае речь шла о цехе с двумя сыродутными горнами для выплавки кричного железа. Его проковывали в нагретом состоянии молотами для удаления шлака, потом изготавливали различные изделия и могли отправлять исходя из имеющихся заказов в Чердынь или иные города, какие-то количества продавать на рынке.

Работников на предприятии было немного, вряд ли его трудовой штат превышал существовавший на Ницинском железоделательном заводе. Формироваться он мог из присланных мастеров и крестьян из соседних деревень. Красноборский железоделательный завод мог функционировать несколько месяцев в году, поскольку крестьянам еще надо было обрабатывать пашню и собирать урожай.

Неизвестно, когда он был закрыт и по какой причине, сколько он произвел металла. Наиболее вероятной представляется версия об исчерпании залежей болотной руды. Как бы то ни было, предприятие можно назвать, говоря современным языком, пилотным проектом, заложившим фундамент для скачка черной металлургии Пермского края в 18 веке.